La storia di ogni comunità ebraica nel mondo ha pagine tristi e gioiose. Oggettivamente la storia degli ebrei di Libia è una storia millenaria,per certi versi triste, perché l’epilogo fu la fuga, in quanto vi sono state diverse stragi compiute nei confronti degli ebrei, persecuzioni, distruzioni e incendi di negozi, di case e sinagoghe, di cui ancora ricordo l’odore acre del bruciato. Ci fu la profanazione del cimitero ebraico, senza dimenticare gli eccidi compiuti sotto i diversi regimi che si sono succeduti in Libia, dal fascismo italiano al mandato britannico, fino sotto la monarchia di Re Idris.

Basta pensare a tutti i nostri morti che abbiamo lasciato lì in quel luogo, sotto le pietre e la sabbia, le nostre paure, i timori e le nostre ansie di vivere e di rivivere quell’incubo e successivamente di non sapere esattamente dove si dovesse andare, stavamo andando un pò verso l’ignoto.

E’ stata una fortuna lasciare Tripoli, perché i nostri genitori portandoci in salvo, con enormi sacrifici hanno ricominciato una nuova vita, e hanno permesso a noi di crescere, di studiare, di trasmetterci la nostra identità e tradizione ebraica, di darci dei valori e dei principi morali, non ultimo un educazione.

In una frase, ci hanno insegnato a saper stare al mondo, mantenendo le nostre radici religiose, ma aperti verso la società che ci circonda, in modo da poter cosi fare le nostre esperienze di vita e progredire.

Forse non è un caso che io abbia vissuto lontano dal mio nucleo famigliare originario e abbia girato il mondo, anche per motivi di lavoro, svolgendo con passione il mio mestiere di architetto.

Ormai da più di quaranta anni, vivo a Milano dove ho formato la mia famiglia, con la donna della mia vita, Dalia, anche lei tripolina, che mi ha dato due meravigliosi figli, Davide e Alessandra, e oggi siamo nonni di tre fantastici nipotini.

Il disegnare a mano libera ha sempre trovato in me un certo fascino. Oggi qualsiasi disegno è realizzato al computer, mentre ritengo che la prima idea progettuale debba essere abbozzata, schizzata sempre con la matita, o con matite colorate.

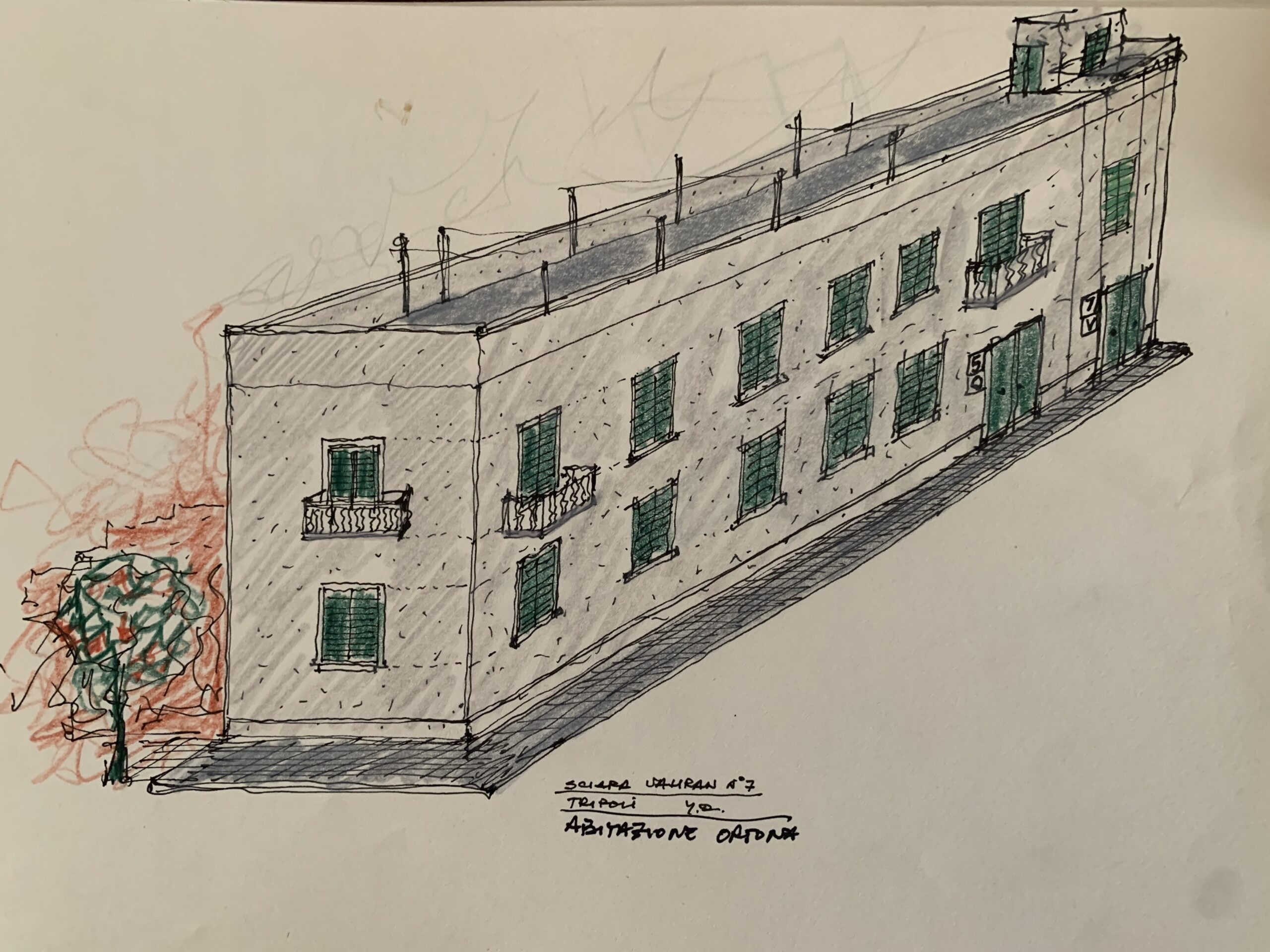

Un pomeriggio ho schizzato in pochi secondi la planimetria e una vista assonometrica della mia casa di Tripoli.

Avendo scritto e pubblicato diversi articoli e realizzato varie interviste sulla testimonianza della mia fuga da Tripoli, avevo allora quasi 14 anni, la memoria dei luoghi in cui sono nato e cresciuto durante la mia infanzia e la prima adolescenza, è molto impressa e nitida.

Sono stato capace, grazie, questa volta a google maps, a ritrovare le strade, le piazze, gli edifici principali della città moderna, il Lido di Tripoli dove passavo le mie estati, il bel lungomare, i negozi e i caffè che si frequentavano, e così anche i cinema.

La casa riveste da sempre una molteplicità di significati che vanno ben oltre l’idea di luogo fisico. Se si pensa al concetto di casa non si pensa unicamente alla distribuzione degli spazi, ai diversi locali, alle porte, o alle rampe di scale, finestre e balconi, ma piuttosto gli odori, i colori, i materiali, ma anche le sensazioni, le emozioni, i suoni e i rumori.

La casa innanzitutto, diciamo è la prima esperienza di confine, determina uno spazio interno ed uno spazio esterno. E’ un contenitore, è il luogo in cui la persona inizia a definirsi, in cui si riconosce, in cui ci si sente al sicuro. Dunque la casa significa anche sensazione di sicurezza, ma è anche spazio vitale, da vivere e da organizzare da solo o da imparare a condividere con qualcun altro, e nel caso con i propri famigliari.

La casa dove sei nato e cresciuto nei primi anni di vita, è particolarmente depositaria di significati simbolici, è un contenitore di prime esperienze e di vissuti irripetibili, è il luogo dove vengono custoditi i nostri ricordi, dove continueranno sempre ad esistere nel nostro inconscio, parti di noi e dei nostri cari.

Per me a Tripoli, quella casa di Sciara Uahran, ha significato molto durante la mia infanzia e la mia prima adolescenza, fino al giorno della fuga.

Ci sarà sempre quel dettaglio, quel particolare che ricorderò per tutta la vita, quel calore, quell’odore, quello specifico profumo che avranno per me un significato speciale e, direi anche, spirituale.

In alcuni casi, come per tanti di noi, ha rappresentato un luogo di rifugio. Una casa, prima di essere un luogo, è uno spazio che ci portiamo dentro.

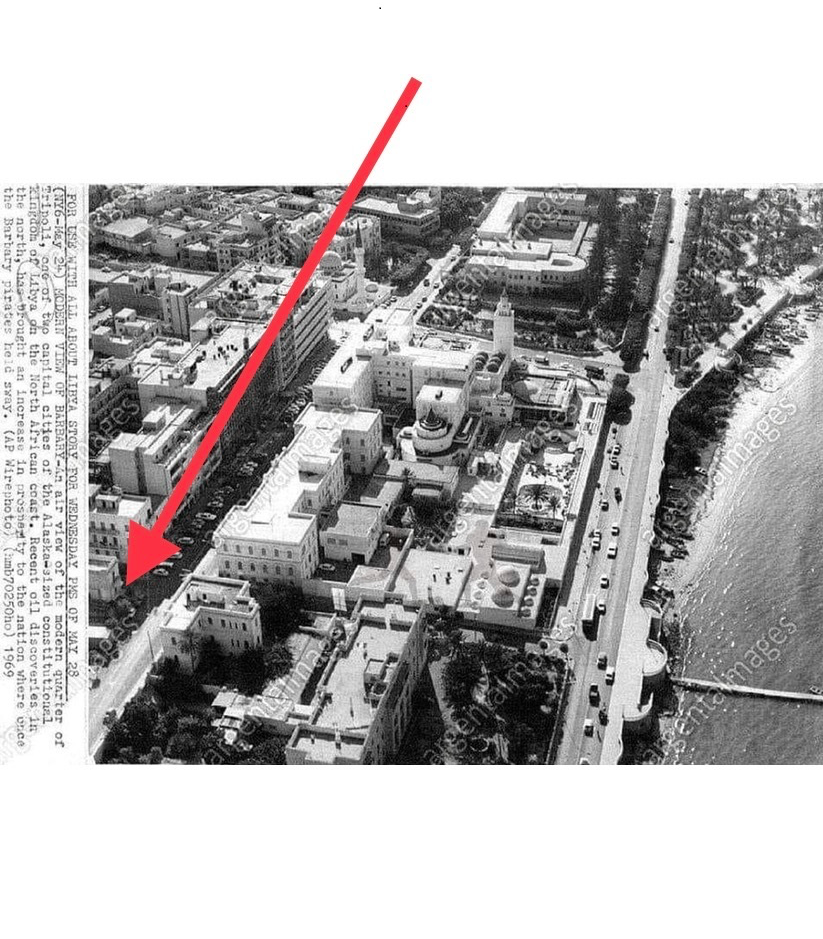

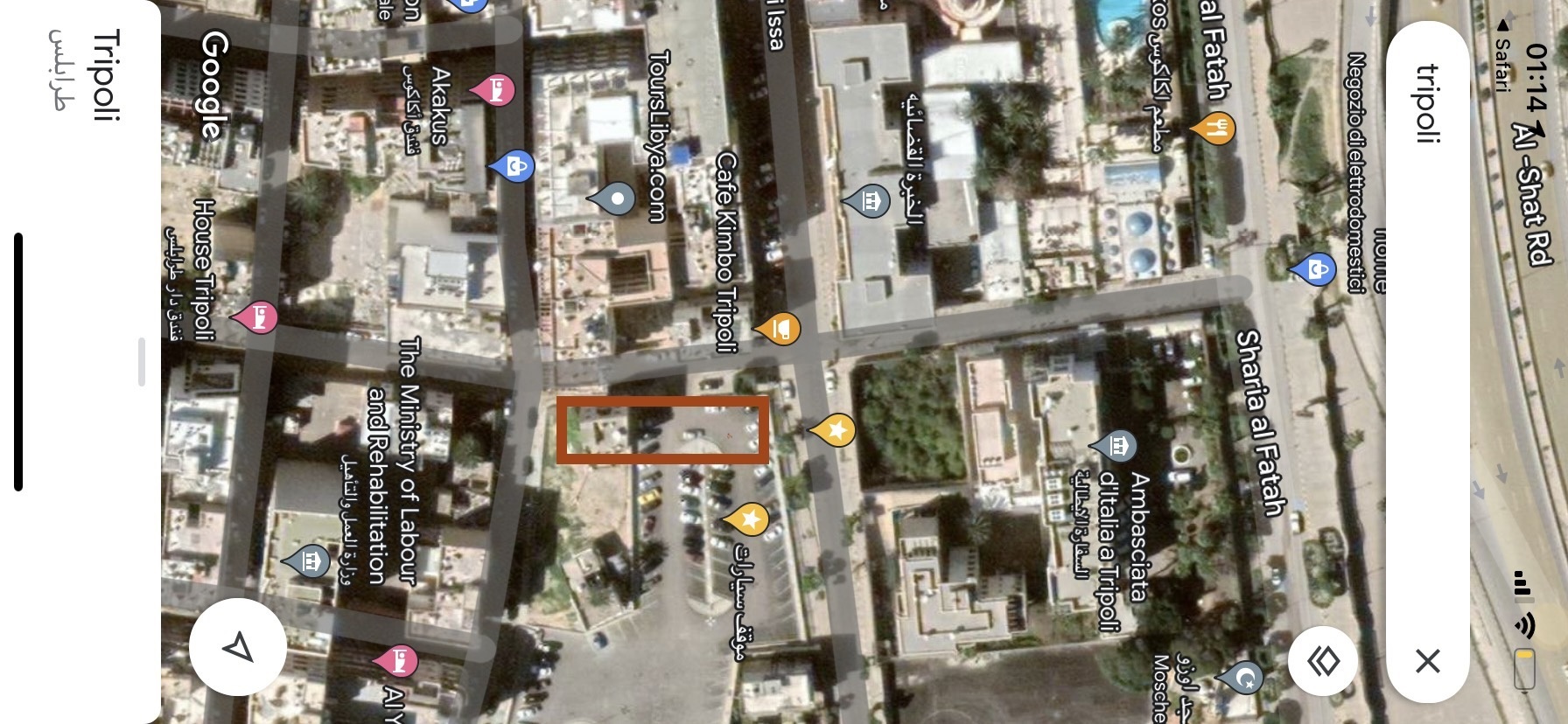

Le immagini satellitari di un settore della città di Tripoli, a sinistra

indica con la freccia rossa la palazzina di Sciara Uahran n°7 e a destra

l’attuale vista satellitare che dimostra la demolizione della mia casa dove oggi vi è un parcheggio all’aperto, entrambe le immagini sono l’esempio del prima e del dopo.

La vista dall’alto con il suo porto e il suo mare azzurro

denota quanto Tripoli fosse una bella città, architettonicamente parlando, con le diverse stratificazioni sia di carattere urbanistico che morfologico.

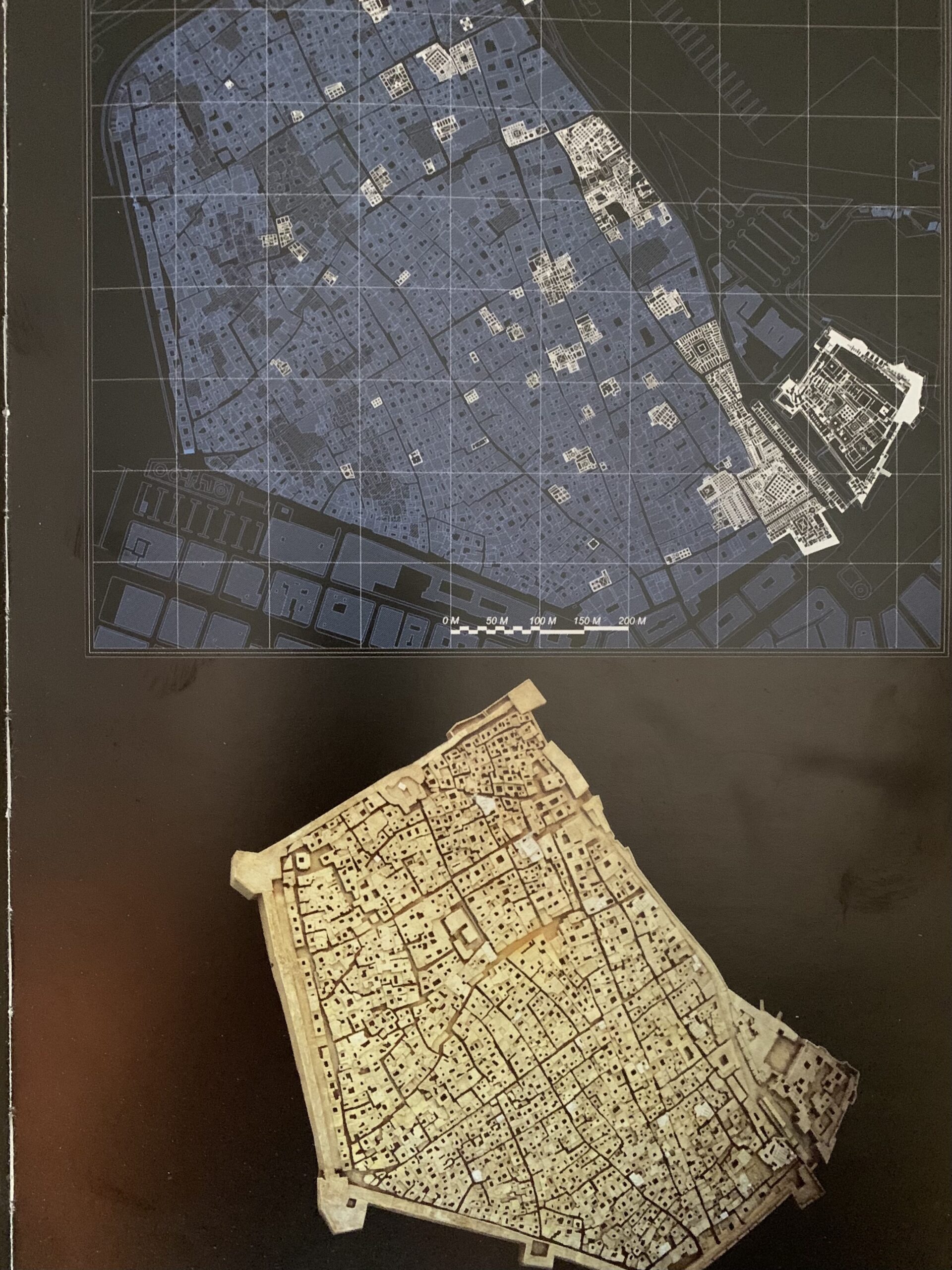

E poi l’immagine della Medina,

la Hara, il ghetto ebraico, la città vecchia di Tripoli, riconoscibile per la sua forma pentagonale, dovuta alle fortificazioni spagnole della metà del XVI° secolo.

Quel 5 giugno del 1967, che considero il mio personale “Giorno della Memoria”, verso le 7.30 di mattina uscii da casa mia, nella stessa strada dove era situata l’Ambasciata Italiana, e in bicicletta, una Graziella blu, per recarmi a scuola in Sciara Mizran per sostenere il tema d’italiano per la licenza media, la scuola Dante Alighieri,

la stessa scuola dalla quale mio padre venne cacciato nel 1938 per le leggi razziali.

Ho ridisegnato esattamente i percorsi in bicicletta che feci quella mattina del 5 giugno 1967 per andare a scuola e successivamente per recarmi nel primo rifugio, a casa degli zii in Sciara 24 Dicembre, con lo scampato pericolo di essere aggrediti e linciati, infine il percorso in auto con mio papà verso il tramonto, sotto coprifuoco, per prendere i miei fratellini più piccoli all’asilo delle suore nel quartiere della Dahra, ubicato da tutta l’altra parte della città, verso est, e ricongiungerci finalmente tutti con la nostra cara mamma.

La strada dove era situata la nostra abitazione era un po’ in pendenza verso il lungomare dove al numero 1 era situata l’Ambasciata d’Italia. La via incrociava la strada principale di Sciara Sidi Issa dove si affacciava il Comando di Polizia, il noto Hotel Uaddan, il palazzo delle Mitchell Cotts, di fronte la moschea Ben Suliman con il suo minareto, e via via i giardini pubblici fino ad arrivare in piazza della Cattedrale, con l’Ufficio delle Poste, il palazzo dell’INPS, e il palazzo Kerbish. La città moderna costruita dagli italiani era bella e imponente.

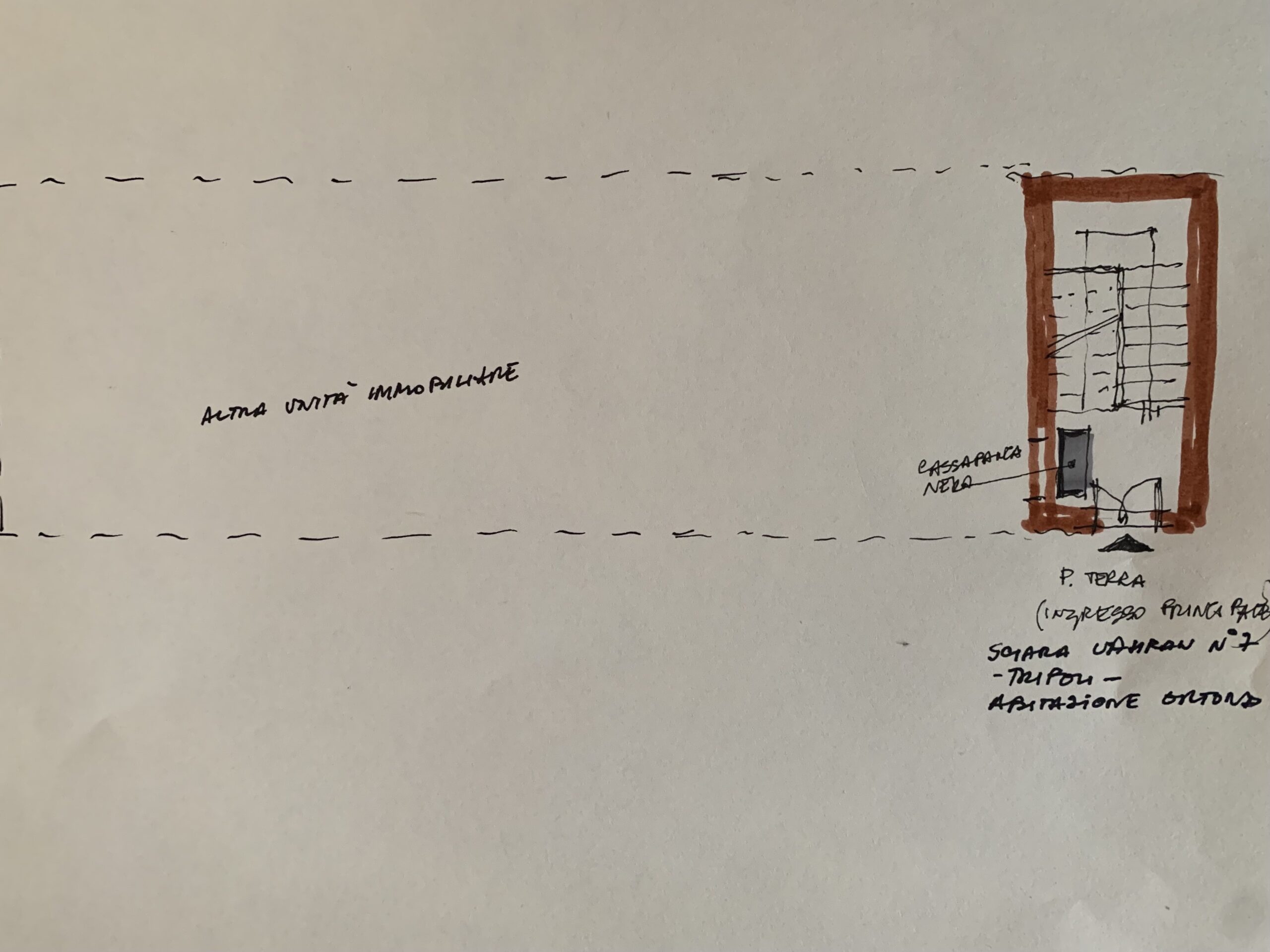

Al piano terreno della nostra palazzina

abitava una famiglia italiana di meccanici e al primo piano era situata la nostra abitazione che terminava al piano superiore con una terrazza vista mare. Era per la verità un edificio un po’ degradato, le crepe non erano poche, ma aveva il suo fascino con i suoi tre balconcini con i parapetti in muratura costituiti da colonnine in stile.

Si entrava da una porticina di color verde inglese al piano terreno, dove attraverso un corpo scala un po’ oscuro, e attraverso due pianerottoli stretti, si giungeva al primo piano.

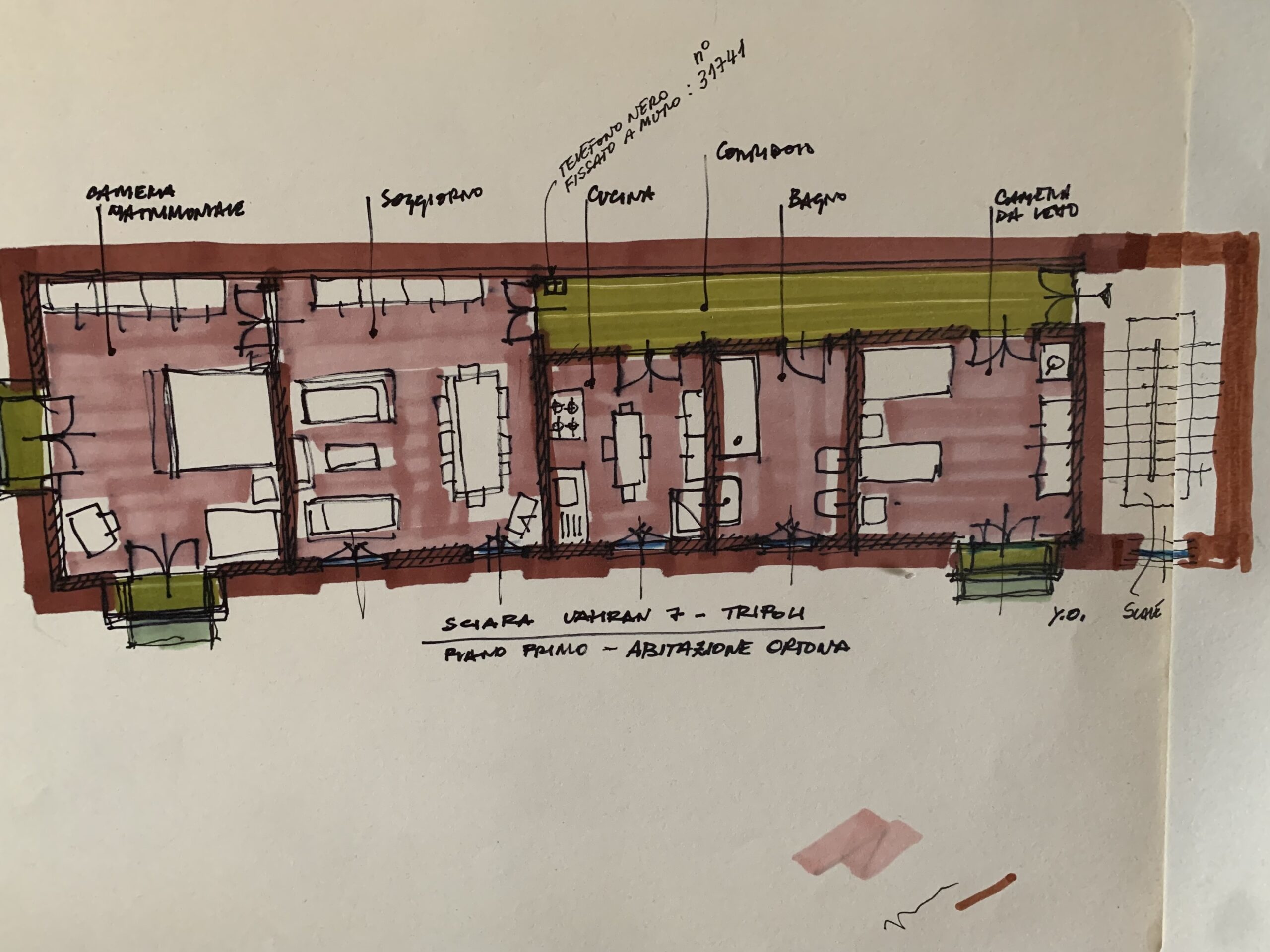

Entrando dalla porta di ingresso, di color grigio perla, ci si immetteva su un corridoio piuttosto lungo sul quale si affacciavano una camera da letto dove dormivo io con il mio fratellino più piccolo, il bagno con la vasca, water, bidet e lavandino, poi la cucina con un lavello in marmo bianco-grigio di Carrara e così anche il tavolo per fare la colazione, i fuochi e un frigorifero Westinghouse.

Alla fine di questo lungo corridoio sulla parete perimetrale era posizionato e fissato a muro un telefono nero, di cui ricordo ancora il numero: 31741.

Quindi si accedeva al soggiorno che al tempo si chiamava “salotto” termine un po’ desueto, nel quale era posizionato un lungo tavolo di legno rossiccio scuro con otto sedie, due divanetti contrapposti con un tavolino basso nel mezzo, mentre sulla parete perimetrale era posizionato un lungo e basso mobile in mogano con uno specchio della stessa lunghezza per dare modo di ingrandire lo spazio. Sulle pareti dei quadri antichi e alcuni quadri acquistati in un mercatino di antiquariato nell’isola di Malta, completavano l’arredo dell’ambiente.

Nell’angolo opposto era posizionato un televisore Nordmende (made in Germany) su un carrello con ruote. Ogni tanto si riusciva a sintonizzarci sul canale 1 della Rai, ed attraverso quel nuovo elettrodomestico diventai tifoso della mia Inter, vedevamo ogni sera il Carosello ma le ultime dodici notti che passammo barricati in casa, in completo “lockdown” , la nostra attenzione era rivolta solo ai telegiornali di Arrigo Levi per apprendere le notizie che giungevano dal Medioriente e che ci risollevavano un po’ l’umore.

Immancabili i films western di Bonanza, Rawhide, o di guerra come Combat e gli spettacoli della domenica sera di Ed Sullivan Show trasmessi attraverso la base americana di Wheelus Field.

L’appartamento si concludeva con la stanza matrimoniale dei miei genitori dove dormiva in un piccolo lettino anche la mia sorellina più piccola. La stanza aveva due balconi dai quali si poteva apprezzare la vista del mare.

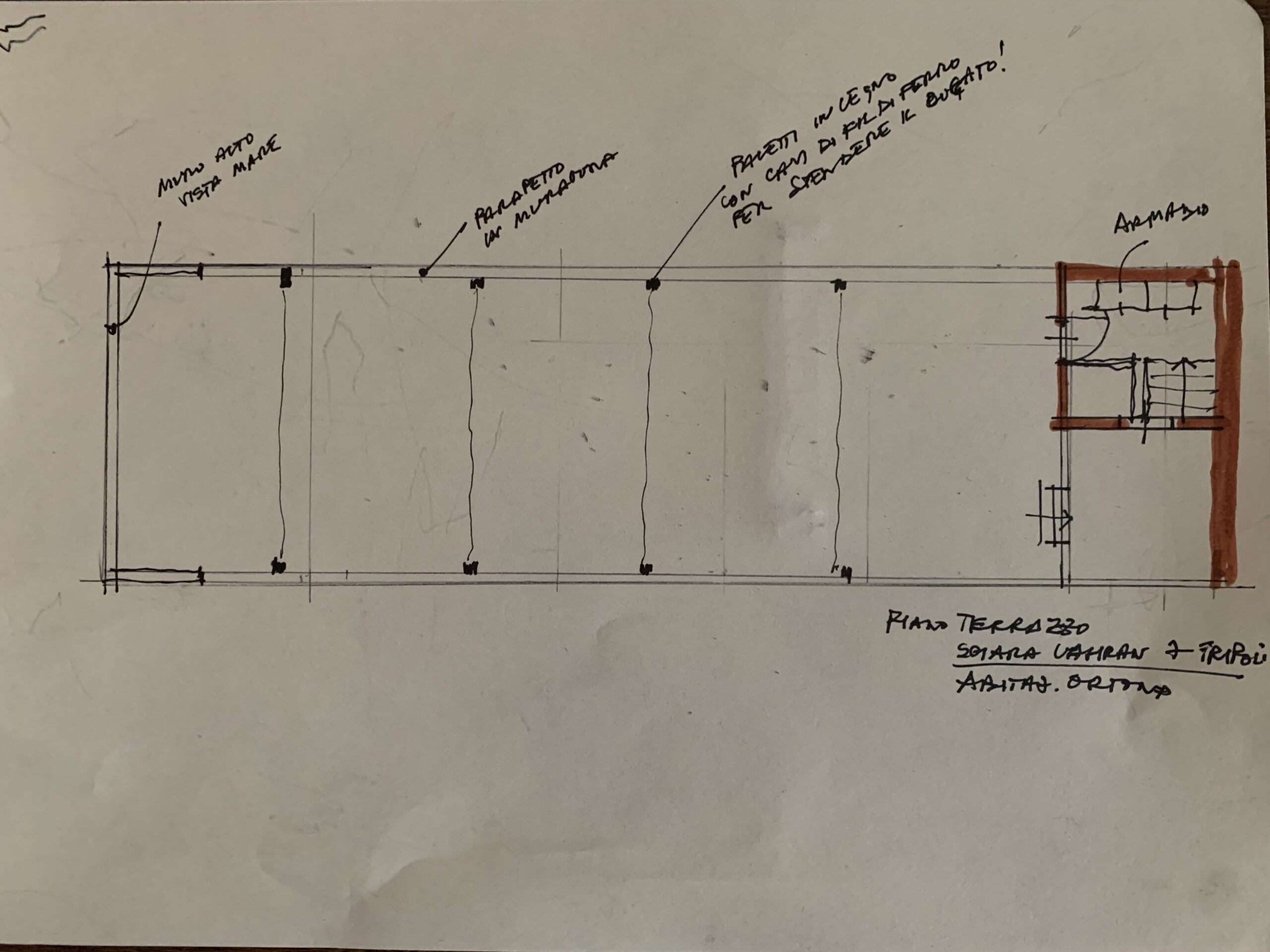

Infine attraverso altre due rampe di scale si giungeva sul grande terrazzo, dove mia madre stendeva abitualmente il bucato.

Sui due lati erano posizionati dei paletti di legno color grigio chiaro ai quali superiormente erano fissati dei fili di ferro per stendere gli indumenti, le lenzuola e le tovaglie. Ogni tanto nelle giornate di sole i nostri genitori ci portavano su per giocare. Nella foto potete vedere sia mio padre che mia madre con me in braccio appena nato.

D’inverno nelle giornate fredde e piovose, ci riscaldavamo con una stufetta a petrolio mentre nelle giornate estive si tenevano socchiuse le tapparelle (che chiamavano persiane) per far circolare l’aria fresca. Il caldo del ghibli era molto forte d’estate, si raggiungevano e qualche volta si superavano i 40°. Non c’erano ancora gli split.

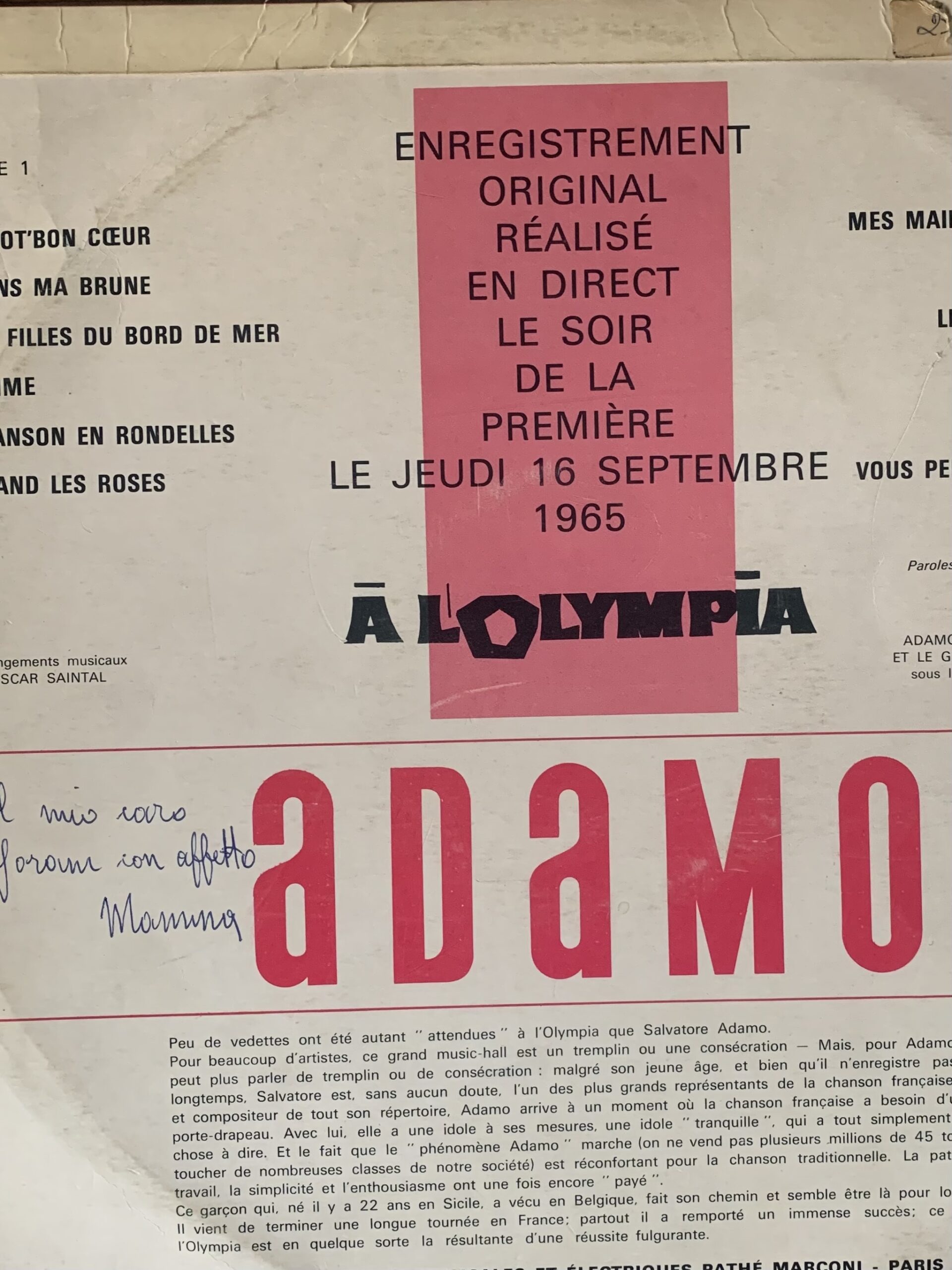

D’estate mio padre, la sera si metteva in balcone a fumare la sua pipa Peterson con un buon tabacco inglese dall’aroma speciale, e io sotto la sua sorveglianza, su un cavalletto mi mettevo a dipingere dei quadri con la tempera o acquarello su delle tavolette di compensato che prendevo da un falegname della zona. Un giradischi Lesa permetteva a tutti noi di ascoltare le più note canzoni degli anni ’60, incluso Charles Aznavour, Enrico Macias e Adamo, quest’ultimo disco a 75 giri con dedica di mia madre che mi regalò dopo un suo viaggio a Parigi.

Quanto ai profumi, oltre a quelli del gelsomino e degli oleandri, vi erano quelli gastronomici che provenivano dalla cucina, dove mia madre era intenta sempre a preparare dei buoni piatti che variavano dalla cucina italiana-mediterranea a quella tipicamente ebraico-tripolina. Il profumo, o meglio l’odore dei peperoni arrostiti ripieni di carne infondevano un certo appetito e così anche il couscous con i fagioli rossi o neri, l’hraimi di cernia e molti altri.

Rammento molto bene l’ultimo giorno della nostra fuga. Era il 17 giugno, era Shabbat, mia madre che era una donna pignola delle pulizie, lasciò comunque pulita e in ordine tutta la casa.

Faceva molto caldo, e verso le due e mezzo del pomeriggio ci sarebbe venuta a prendere una jeep della polizia con un responsabile dell’Ambasciata italiana per condurci al Terminal dell’Alitalia in Sciara Haiti.

Mio padre si preoccupò di chiudere bene tutte le finestre e le rispettive persiane, il gas e i rubinetti dell’acqua. Le nostre due valigie erano state posizionate sul pianerottolo e chiudendo la porta per l’ultima volta, mamma ci disse: baciate la mezuzà, andiamo via……

Scendemmo le scale uno alla volta, senza più guardare all’indietro, con i pochi raggi di sole che filtravano da una feritoia vetrata delle scale, uscimmo dal portoncino principale e salimmo su quella jeep.

Quella casa, a parte mia madre, non la vedemmo mai più. Non esiste più, è stata demolita e al suo posto oggi c’è un parcheggio all’aperto di auto.

Per me e tutta la mia famiglia, la storia di Tripoli, quel 17 giugno 1967, si avviava tristemente, ma per fortuna, alla sua conclusione.

L’atterraggio a notte inoltrata all’aeroporto di Roma – Fiumicino con un caravelle dell’Alitalia, ci immerse in una nuova realtà con la vista di una pubblicità abbagliante del muro del Pianto e con la scritta: Visitate ISRAELE, Gerusalemme d’oro.

Finalmente si poteva, in piena libertà, non solo leggere, ma anche pronunciare quella nazione e quella città, oggi a me tanto care.