Pubblichiamo di seguito il discorso del Rabbino Capo di Roma Riccardo Shemuel Di Segni pronunciato nell’ora di Nei’la al Tempio Maggiore:

Ho letto una storia raccontata a un giornalista israeliano da un importante palestinese che un tempo era detenuto nelle carceri israeliane. A Pesach, e il palestinese sapeva che era Pesach e quali sono le regole da rispettare, vide il suo carceriere israeliano che si mangiava una pita. “Non sai che è Pesach?” gli chiese. “Si ma non vedo perché mi dovrei far coinvolgere da una storia di 30 secoli fa, non mi riguarda”. Ripensando al colloquio, il palestinese ragionò così: “un popolo che vuole interrompere i suoi legami con il passato e lo fa non rispettando le sue regole fondamentali ha tagliato tutte le sue radici con questa terra, ha perso i suoi diritti”. Possiamo discutere a lungo gli argomenti del palestinese ma c’è un punto decisivo nel suo ragionamento. Sei rispettato anche dal tuo nemico se prima di tutto rispetti te stesso, la tua storia e la tua cultura.

Noi abbiamo dietro le spalle una storia lunghissima e affascinante e una religione complicata ed esigente. E sappiamo benissimo come ognuno di noi si sia costruito il suo spazio dentro questa religione, a modo suo. Molti ne sono attratti, molti altri cercano di fuggire, tanti elaborano situazioni di compromesso. Siccome non siamo solo noi a decidere del nostro destino, gli avvenimenti esterni ci impongono delle scelte. Una di queste la necessità di costruire una casa comune, come è una sinagoga o una comunità nella diaspora, o come è lo stesso stato d’Israele nel quale, per scelta o per costrizione, sono state costrette a vivere insieme anime tanto diverse del popolo ebraico. Ci sono dei momenti in cui la pressione esterna porta all’unità, altri in cui le tensioni interne arrivano al massimo. Un primo esempio è quello che successe esattamente 50 anni fa, mezzo secolo fa, in data ebraica lo stato d’Israele fu esposto a una delle sue più drammatiche minacce di esistenza, la guerra del Kippùr. L’esercito egiziano riuscì a traversare il canale di Suez e a nord i Siriani cominciarono a scendere per il Golan. Il giorno più sacro per gli ebrei coincise con il massimo rischio. Ci vollero molti giorni per capovolgere la situazione militare, al prezzo di grande perdite. I nemici di Israele seppero sfruttare due circostanze insieme, la pausa festiva del Kippùr e un senso di sicurezza e disinvoltura creato dalle vittorie precedenti. Fu invece il senso di pericolo condiviso che dette la forza per superare la crisi facendo leva sulle incredibili risorse che riusciamo a trovare in circostanze drammatiche.

In questi ultimi mesi sta succedendo l’opposto. Le diverse anime presenti tra gli ebrei si scontrano in una diatriba che non è solo politica o giuridica, è qualcosa di più profondo. Ognuno di noi ha parenti e amici che sono scesi in piazza da una parte o dall’altra a manifestare, ha sentito discorsi agguerriti e apocalittici a difesa delle proprie posizioni e contro gli avversari. Siamo all’orlo di una guerra civile e non si creda che una guerra civile sia impensabile tra gli ebrei, se ne raccontano esempi già nella Bibbia.

Aldilà della politica, su cui ognuno fa le sue scelte, c’è un punto in discussione che merita attenzione proprio qui, dentro al bet

hakeneset e proprio ora, verso la fine del Kippùr. Esiste in alcuni un prepotente desiderio di quella che da loro è chiamata “normalità”: vogliamo un paese normale, vogliamo una nazione normale. Dove per “normale” si intende una società di tipo occidentale al punto di sviluppo sociale a cui è arrivata oggi, con le sue regole in continua evoluzione e malgrado tutte le sue contraddizioni e ingiustizie. Ma soprattutto senza radici. Nulla di nuovo sotto il sole, nella Bibbia varie volte gli Israeliti chiedono di essere “come tutti i popoli”. Alcuni oggi non si sentono più a loro agio in terra d’Israele e cercano altri posti dove vivere, anche in Italia, in posti sperduti del Piemonte. Sono persone che non vogliono scappare tanto da una democrazia minacciata, ma dal loro ebraismo.

A loro vorremmo dire prima di tutto che per noi queste terre dove viviamo da più di due millenni non sono il luogo di fuga

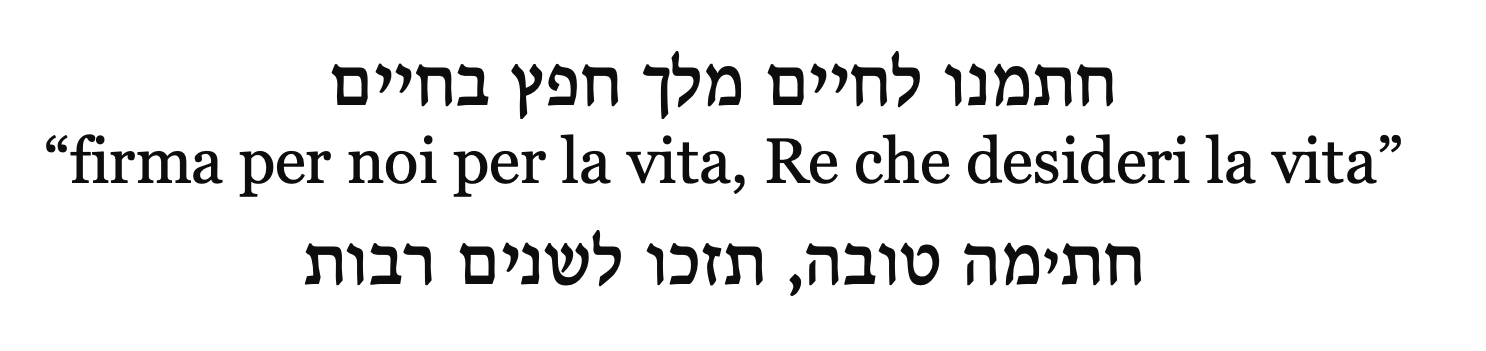

dall’ebraismo, ma il luogo dove l’ebraismo ha resistito a tutto malgrado tutto e dove faremo di tutto per farlo crescere. E poi, noi non siamo un popolo “normale”. Non siamo normali per la nostra storia, per la nostra resistenza, per la nostra cultura, per la nostra religione che poco o tanto fa vibrare le corde dell’anima come in questi momenti solenni. Non lo siamo per gli insegnamenti e la pratica della tzedaqà. Per il senso di qehillà, per le regole che ci prescrivono il dovere di rispettarci e aiutarci, per il senso di unità. È vero che sono valori a rischio e spesso trascurati e sui quali ognuno deve riflettere e adeguare il comportamento, ma sono pilastri della nostra tradizione. E dobbiamo resistere a chi vuole, come è stato detto con un’espressione azzeccata, “amputare gli organi interni della nostra anima”. No, non siamo “normali” quando sottolineiamo il valore dell’educazione e dello studio, della proiezione al futuro. E anche nell’ottimismo di fondo e di fiducia nella vita che viene espresso in quest’ultima ora di preghiera: